Il s’agit presentement de parler de leur Quantité, & en établir des Regles certaines autant que faire se pourra ; car il est constant que souuent le bon goust en doit estre le juge, à cause de la trop grande bigarrure de nostre Langue. (Footnote: Bacilly, L’Art de bien chanter, p. 386. Cité d’après l’édition de 1679, ce traité sera désormais désigné par l’abréviation BDB. Un grand merci à Pierre-Alain Clerc, Jean-Noel Laurenti et Yves-Charles Morin qui, par leurs remarques, m’ont amené à expliciter, à tempérer et à lever certaines ambiguïtés de mon texte.)

Renvoyant aux facéties de ce pionnier de la théorie du vers français que fut Estienne Tabourot (Footnote: Estienne Tabourot, Les Bigarrures du Seigneur des Accords.), le terme de « bigarrure » est celui qu’a choisi, près d’un siècle plus tard, Bénigne (Footnote: Jusqu’à la journée « Bacilly » de Tours (novembre 2008), on a pu croire que Bacilly se prénommait Bénigne. Voir Guillo et Michel, Nouveaux documents.) de Bacilly pour qualifier la langue française, et en particulier sa résistance obstinée à laisser mettre en règles la « quantité » de ses syllabes, par extension sa prosodie. Loin de reculer devant cette difficulté, le grand théoricien du chant n’a pas hésité à doter son important traité d’une troisième partie entièrement consacrée à la question, dont on peut certes dire qu’elle est aussi « bigarrée » (Footnote: Owen Jander, Bénigne de Bacilly, p. 353, la qualifie, non sans humour, de « most baroque monument to the historical talent of the French to get carried away with the problem of their own language ». On verra ici que, pour être exubérant, Bacilly n’en est pas moins d’une grande rigueur théorique.) que son objet. Occupant à elle seule près d’un quart du volume, elle constitue de fait, avant celle d’Olivet (Footnote: Olivet, Prosodie françoise.) (1736), l’une des plus importantes tentatives, et probablement la plus fouillée, de théoriser la prosodie du français.

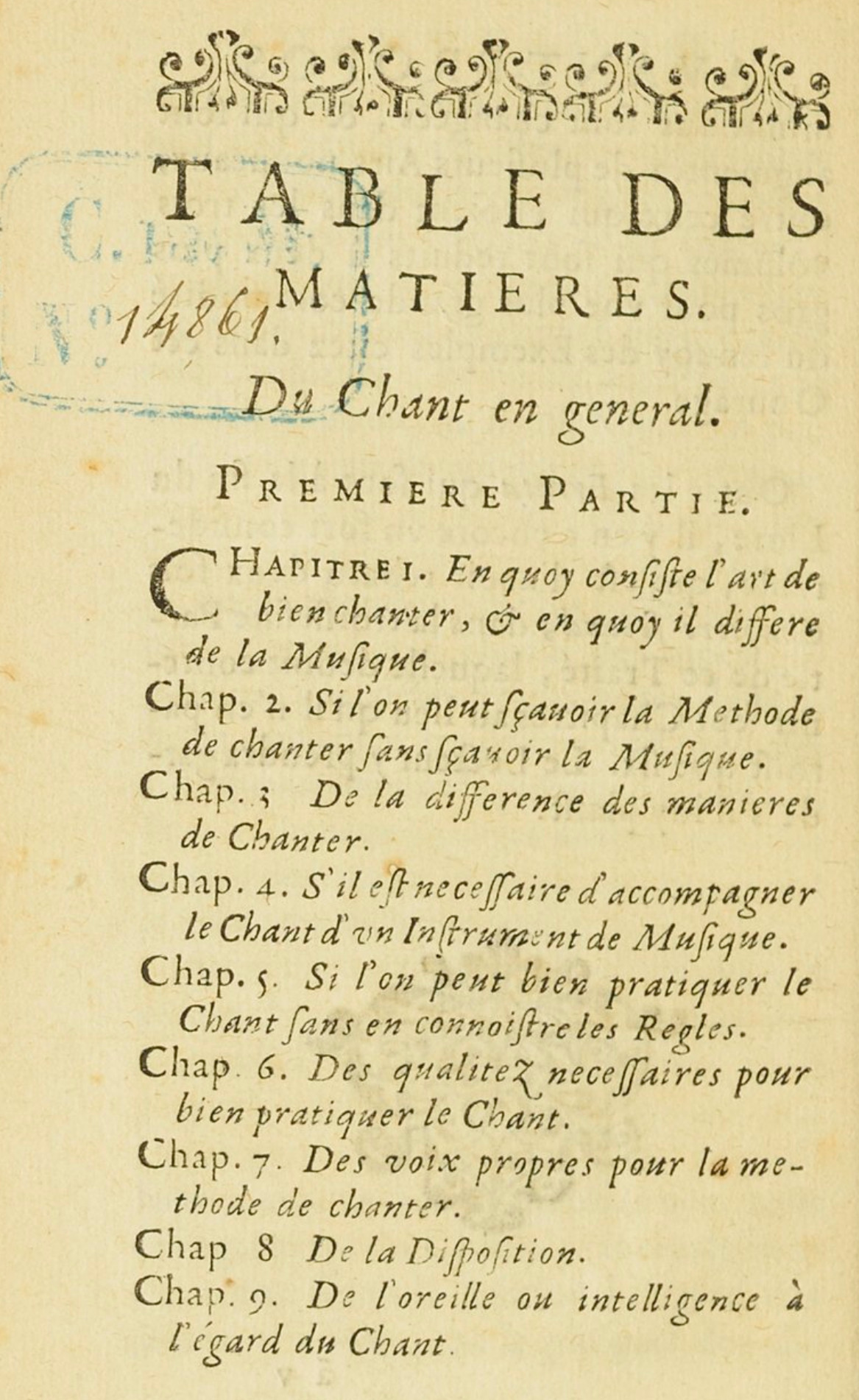

Dès la page de titre, L’Art de bien chanter se proclame « tres utile, non seulement pour le Chant, mais même pour la Declamation ». Cependant, ce slogan se voit nuancé dans le corps du traité :

outre les Obseruations des Regles generales de la Quantité, il y en a de particulieres pour le Chant (Footnote: BDB, p. 330.).

Soit ! mais lesquelles ? Comment faire la part des choses, dans l’enseignement de Bacilly, entre ce qui pourrait avoir trait à la déclamation en général (en gros, tout discours public) et ce qui doit être réservé au chant ? La solution de ce problème, si elle existe, pourrait intéresser les artistes qui s’efforcent aujourd’hui de « restituer » le jeu des comédiens et l’art des orateurs sous le règne de Louis XIV.

L’Art de bien chanter est un ouvrage d’exception : seul traité d’envergure à être, à cette période, intégralement consacré au chant français, il se distingue en plus par l’importance qu’il accorde à la prononciation du texte. Les indications de Bacilly sont souvent d’une telle précision qu’il est tentant de les mettre immédiatement en pratique. Comme sa plume est celle d’un pédagogue aguerri, on adopte presque sans le vouloir l’attitude du disciple qui s’efforcerait de suivre à la lettre les préceptes d’un maître dont la stature se révèle d’autant plus imposante qu’on ne lui connaît aucun concurrent sérieux.

Cette « posture de l’élève » peut représenter une bonne entrée en matière, mais elle n’est en fait pas tenable longtemps : il ne peut y avoir enseignement sans une relation, qui implique une connaissance réciproque du maître et de l’élève. C’est par touches successives que le premier adapte son discours aux erreurs ou aux maladresses du second, en recourant si nécessaire à des images et à des exagérations dont il doit pouvoir prévoir jusqu’à quel point elles seront suivies d’effets. Il est bien évidemment impossible d’établir un tel lien entre un élève d’aujourd’hui et un professeur mort depuis des siècles. Ainsi, les exagérations du pédagogue risquent-elles d’être prises pour du bon argent par son lointain élève et, inversement, celui-ci commettra-t-il des erreurs que le professeur aurait immédiatement corrigées, mais qu’il n’évoque même pas, parce qu’il n’a pu les prévoir.

À part cela, le fait de dépendre d’une source unique et non contrôlée, très probablement utilisée hors limites, n’est pas satisfaisant : comment distinguer, dans ces conditions, les règles à validité plus ou moins générale, dans lesquelles l’honnête homme du xviie siècle aurait sans doute reconnu la pratique de l’orateur type, d’éventuels « bacillismes », qu’ils soient représentatifs d’une tradition restreinte — celle de l’air de cour, par exemple — ou même des seules idées fixes d’un vieux professeur un peu aigri (Footnote: Le thème du pédagogue aigri a été développé par Thierry Favier, Bénigne de Bacilly et ses airs spirituels, p. 101 et sq.) ?

Pour s’affranchir de cette dépendance, il faut tenter d’acquérir le recul critique que confère le regard de l’archéologue : il ne suffit pas de camper dans les ruines de Cnossos pour se retrouver, comme par magie, dans la peau d’un courtisan du roi Minos. De même, plutôt que d’exploiter l’écrit bacillien comme un livre de recettes, il est plus adéquat de le considérer comme le vestige, fragmentaire et éparpillé, d’une théorie enfouie de « l’économie syllabique », théorie dont il s’agira, en partant des traces laissées par l’auteur, mais en les contrôlant avec soin, de reconstituer l’architecture d’ensemble.

Bacilly a manifestement construit son plan (figure 1) d’après son expérience de pédagogue : le cursus de l’exposé a été calqué sur les progrès d’un élève moyen.

Après une brève introduction, il part du plus simple (les monosyllabes) pour aller vers le plus complexe (les dissyllabes, d’abord féminins (Footnote: Sauf mention contraire, les qualificatifs « féminin » et « masculin » sont employés ici dans leur acception métrique, telle qu’elle fonde la catégorisation des rimes, et non dans leur acception grammaticale. Ainsi, « homme » est un mot féminin et « nuit » un mot masculin.) puis masculins, enfin les polysyllabes). Il termine par la question qui pose le plus de problèmes tant au professeur qu’à ses élèves : celle des finales masculines.

Parmi les auteurs qui ont récemment contribué à expliciter la « quantité » selon Bacilly, David Tunley, puis Pierre-Alain Clerc (Footnote: Tunley, The Union of words and music, p. 294-295. Clerc, De Racine à Lully, p. 49-50.) en ont donné chacun un résumé succinct, calqué sur le plan original. En un sens, ils se sont, de manière très fidèle, cantonnés dans la « posture de l’élève ». Catherine Guinamard (Footnote: Guinamard, Les Remarques curieuses, p. 83-86.) a tenté une synthèse plus ambitieuse en considérant successivement les marques de longueur centrées sur la syllabe, relatives à la position de la syllabe dans le mot, relatives à la position du mot dans la phrase (ou le vers ?), systématisation intéressante mais qui laisse dans l’ombre certains points essentiels. Elle conclut que, « avec les moyens très empiriques de son temps, Bacilly a donné une description assez exacte de la prosodie française », ce qui laisse entendre que la science moderne disposerait aujourd’hui de moyens expérimentaux lui permettant, dans l’absolu, de jauger l’exactitude de la théorie de Bacilly : c’est présumer beaucoup de la puissance des sciences du langage ! On trouve une attitude proche chez Patricia Ranum (Footnote: Ranum, The Harmonic Orator, p. 101-111.), qui prétend valider « scientifiquement » certaines règles de Bacilly au moyen de l’étalon qu’elle croit trouver dans l’approche instrumentale d’un Henri Morier (Footnote: Morier, Dictionnaire.).

Il est certes nécessaire de faire sortir Bacilly de son splendide isolement de professeur de chant en le replaçant dans une lignée, celle des théoriciens du vers et de la langue : de la Renaissance à nos jours, ils éclairent, chacun à sa manière, la dialectique du vers et de la prose, du mètre et du rythme, du parlé et du chanté. Mais, quel que soit le mérite des auteurs, anciens ou modernes, qui se sont courageusement engagés dans le labyrinthe de la prosodie du français, force est de constater que, en dépit de l’arsenal conceptuel et technologique accumulé à ce jour, aucun d’entre eux n’est encore parvenu à proposer un modèle assez vaste, assez consistant et assez abouti pour servir de référence aux autres. Comment, dans ces conditions, arriver à s’extraire de la très inconfortable « posture de l’élève » sans tomber dans le réductionnisme d’une trop providentielle théorie-étalon poussée hors de son champ de validité ?

L’approche tentée ici comporte trois étapes, dans lesquelles on s’efforce de répondre à trois questions successives :

Déterminer la position de Bacilly en tant que théoricien : quel est son objet et comment l’envisage-t-il ?

Reconstituer l’architecture interne de la théorie bacillienne : du fondamental au superficiel, du principal au subsidiaire, quels sont les principes auxquels recourt Bacilly théoricien pour statuer sur ce qu’il appelle la « quantité » ?

Contrôler les principes bacilliens au moyen d’échantillons tirés de la production musicale : comment ces principes s’articulent-ils avec la manière dont, depuis la Renaissance, les compositeurs « lisent » le texte poétique pour le mettre en musique ?

Bacilly a le mérite de définir de manière extrêmement claire sa position théorique :

Ie ne puis assez admirer l’aueuglement de mille Gens, mesme Gens d’esprit & de merite, qui croyent que dans la Langue Françoise il n’y a point de Quantité, & que d’établir des longes & des bréfves, c’est vne pure imagination. Ils disent que cela n’appartient qu’à la Langue Latine, & que les Regles de la Françoise ne sont fondées que sur la rime & sur le nombre des syllabes, sans considerer si ces syllabes sont plus ou moins longues ou bréfves. Il faut demeurer d’accord auec eux, que la Poësie Françoise n’a aucun égard à la Quantité des syllabes, quant à la composition, pourueu que la rime soit conseruée, mais s’il est question de reciter agreablement des Vers, les Chanter, mesme les declamer, il est certain qu’il y a des longues & des bréfves à obseruer, non seulement dans la Poësie, mais aussi dans la Prose ; de sorte qu’elles n’ont en ce rencontre aucune difference l’vne de l’autre (Footnote: BDB, p. 327-328.).

À la différence du mouvement académique de la Renaissance qui, sous l’impulsion du poète Jean-Antoine de Baïf, s’emploie à importer en français la métrique quantitative gréco-latine pour produire des vers « mesurés à l’antique », Bacilly trouve son bonheur dans le vers français « traditionnel », dont il admet sans la moindre réserve que la métrique n’obéit à d’autre principe que celui du syllabisme.

Et, contrairement aux théoriciens du vers qui, d’Antonio Scoppa à Morier en passant par Georges Lote, dominent le xixe siècle et la plus grande partie du xxe, il ne cherche nullement à élargir le champ de la métrique syllabique en y incluant des particularités non systématiques qui ont trait aux propriétés prosodiques des syllabes (dans leur cas, l’accent tonique) (Footnote: Scoppa, Des Beautés poétiques, 1816, est le premier auteur à soutenir que le vers français « traditionnel » est construit sur un schéma essentiellement accentuel, thèse que défendra encore Morier, L’Alexandrin classique, 1990, en persistant dans l’idée selon laquelle l’alexandrin « classique » serait un tétramètre reposant sur quatre accents. Pour Lote, Histoire du vers français, dès 1949, il existe un « avant » (Moyen Âge et Renaissance) qui connaît un vers syllabique déclamé comme une suite de syllabes sans relief, et un « après » (périodes classique et romantique) qui pratique un vers de structure accentuelle, déclamé selon l’accent. La saine position de Bacilly, qui veut que le vers soit structurellement syllabique mais puisse ou doive être déclamé en mettant en valeur certaines syllabes indépendamment de son mètre, serait inconcevable pour Lote : dans la logique de cet historien, la déclamation du vers en exprime immédiatement la structure.) : en cela, il aurait certainement adhéré à une définition moderne de la métrique, comme celle que donne Benoît de Cornulier (Footnote: Cornulier, Art poëtique, p. 13, définit la métrique comme « l’étude des régularités systématiques qui caractérisent la poésie littéraire versifiée ». Au nombre de ces régularités, on trouve justement le syllabisme, la rime et la césure.).

Pour Bacilly, si la métrique, et donc le syllabisme, appartient au poète, la « quantité » des syllabes, et donc la prosodie, lui échappe pour incomber au seul orateur (Footnote: L’orateur est celui qui donne à un texte écrit une forme sonore, réelle ou, comme c’est le cas du compositeur de musique, seulement potentielle.) : qu’il traite des vers ou de la prose, celui-ci devra le faire « agréablement », ce qui n’ira pas sans mettre en évidence certaines syllabes bien choisies, selon des règles plus ou moins bien assurées, plus ou moins fondées sur la langue, sa structure et son fonctionnement ou, de manière ultime, laissées à son seul « bon goût ».

D’autre part, Bacilly propose une théorie strictement unidimensionnelle de l’économie syllabique. Alors que la prosodie gréco-latine, qui imprègne depuis la Renaissance toute la réflexion sur le français, s’organise selon les deux dimensions que sont la quantité (durée) et l’accent (compris comme un mouvement mélodique), les approches actuelles tendent à distinguer, au sein de la prosodie du français, l’intonation d’une part et l’accentuation de l’autre mais, le plus souvent, elles n’accordent aucun statut à la quantité (Footnote: Ce n’est qu’au niveau phonétique, concret, que le paramètre « durée » est pris en compte, au même titre que les paramètres « hauteur » et « intensité ». Lacheret et Beaugendre, La Prosodie du français, p. 12.). Pour Bacilly, par contre, tout n’est que « quantité ». Quel que soit le principe qui la régit, la mise en évidence d’une syllabe se traduira toujours par l’octroi de ce qu’on peut appeler un privilège de quantité, des privilèges d’origines diverses étant susceptibles de s’additionner les uns aux autres à la manière de strates. Comme, chez lui, l’opposition « longue »-« brève » n’est pas strictement binaire, mais peut se faire par degrés, on imagine qu’à l’arrivée la syllabe la plus « longue », ou la plus probablement « longue », ne sera autre que celle qui accumule le plus grand nombre de ces privilèges.

Mais ce caractère unidimensionnel ne vaut que pour le niveau le plus abstrait de la théorie de Bacilly, celui ou les syllabes reçoivent pour ainsi dire des « étiquettes ». Lorsqu’il s’agira de réaliser les syllabes, et leur quantité, de manière concrète, c’est-à-dire en pratique, il préconisera des marques de longueur fort diverses : en premier lieu, les compositeurs sont bien sûr invités à se conformer à la quantité bacillienne dans leur choix des valeurs de notes ; à défaut, les chanteurs devront rectifier, au moyen d’un agrément, d’un silence ou de l’agogique (« jeter » ou non une syllabe sur l’autre).

S’il s’avérait que certaines des règles abstraites de Bacilly puissent être appliquées concrètement, non seulement à la composition et à l’exécution d’airs mais à la déclamation parlée, on devrait alors admettre que le déclamateur, qui ne peut, comme le chanteur, trembler sur une cadence, recherche d’autres procédés, non décrits par Bacilly, pour faire ressortir les « bonnes » syllabes : il dispose bien sûr à cet effet de libertés que le chanteur n’a pas, à commencer par une entière liberté d’intonation. Bacilly — là n’est pas son objet — n’en dira pas un mot.

L’étude de L’Art de bien Chanter permet de dégager six principes organisateurs qui traversent pour ainsi dire l’exposé et atteignent à une certaine généralité. L’application successive de ces principes, du premier (le plus fondamental) au dernier (le plus superficiel), à des suites versifiées de syllabes, a priori indistinctement brèves, conduit à octroyer à certaines d’entre elles un ou plusieurs privilèges de quantité.

1. Quantité « métrique ». Bacilly, on l’a vu, reconnaît le primat du mètre syllabique (Footnote: BDB, p. 327-328.) sur la mise en relief prosodique de l’énoncé. Mais seules deux propositions laconiques, qu’il faut en plus tronquer, prescrivent chez lui l’octroi d’un privilège lié au mètre :

Tout Monosyllabe qui sert de rime ou de cesure dans le Vers […] peut estre long, quelque bref qu’il soit naturellement. (Footnote: BDB, p. 373.)

La seconde Regle generale, & qui est sans aucune exception, est que la finale de tous les masculins, & mesme des feminins […] est toûjours longue lors qu’elle est arrestée […] par la fin du Vers. (Footnote: BDB, p. 422.)

L’absence d’une discussion détaillée centrée sur la quantité métrique s’explique ici par l’absence totale d’enjeu pédagogique : depuis que le vers est vers, les orateurs ont pris l’habitude de faire sentir la rime et, s’il y a lieu, la césure (Footnote: Par définition, la césure, qui caractérise les vers dits « composés », occupe, indépendamment de toute considération syntaxique, la quatrième position syllabique des décasyllabes et la sixième des alexandrins. Les autres vers sont considérés comme simples, et donc sans césure.). Il n’existe à ce sujet aucune controverse et il ne servirait à rien de s’appesantir sur ce qui est déjà définitivement acquis. On note, et c’est important, que le privilège de quantité métrique ne se limite pas aux syllabes « toniques » que sont la césure et la rime (Footnote: Si l’on se limite strictement à ce que dit Bacilly, seules les rimes masculines reçoivent un privilège de quantité métrique. S’agissant des rimes féminines, le même privilège touche la syllabe féminine surnuméraire et non la syllabe « tonique » qui précède, celle-ci devant attendre le principe 3 (quantité « accentuelle ») pour recevoir son privilège.), mais qu’il touche aussi la syllabe féminine surnuméraire des vers féminins, ce qui est confirmé plus loin :

Pour mieux encore m’expliquer, ie dis que tout feminin qui finit le Vers, peut estre long dans sa finale, & mesme l’est presque toûjours dans les Airs serieux, & tout au contraire dans les Airs qui ont leur mesure reglée. (Footnote: BDB, p. 394.)

Il faut comprendre que ces airs « à mesure réglée » sont les mouvements de danse qui, justement, font des écarts aux « règles de quantité » parce qu’ils sont soumis à d’autres contraintes. Cette règle de la finale (Footnote: Bacilly considère comme finale la syllabe féminine (ou posttonique) des mots féminins et comme pénultième leur tonique.) féminine longue ne pose aucun problème dans la musique vocale, où elle est en effet pratiquée depuis fort longtemps et de manière très générale. Mais il s’agit certainement d’un trait qui n’est pas extrapolable à toute forme de déclamation. Bacilly ne saurait en effet à lui seul faire mentir de nombreux témoignages portant sur la diction parlée des vers, et qui vont dans le sens contraire en décrivant ces syllabes comme « s’évanouissant en l’air » (Tabourot) ou ne se prononçant « presque point » (Lancelot) (Footnote: Tabourot, Dictionnaire des Rimes, p. 15. Lancelot, Quatre traitez, p. 51.) : aucun orateur du xviie siècle, fût-il le plus soucieux du mètre, n’a jamais « appuyé » les finales féminines et Bacilly lui-même, lorsqu’il ne chante pas, a beaucoup de peine à entendre une différence de prononciation entre martir et martire, brutal et brutale, eternel et eternelle etc (Footnote: BDB, p. 420.).

2. Quantité « syntaxique ». Il faut ensuite rétablir les deux citations ci-dessus dans leur intégrité :

Tout Monosyllabe qui sert de rime ou de cesure dans le Vers, ou qui precede immediatement des poincts interrogans, admiratifs, & autres, ou qui s’arreste par le sens des Paroles, ou par le repos du Vers, peut estre long, quelque bref qu’il soit naturellement. Cette Regle est purement pour les masculins, comme dit, fait, peu, &c. De maniere que ce Monosyllabe, dit, qui est bref de soy, lors que rien ne l’arreste, comme on peut voir par cet exemple,

On n’en dit rien

peut estre long, ou pour mieux dire, sied bien, de n’estre pas jetté sur ce qui le suit, comme sont d’ordinaire les Syllabes bréves, dans cet Exemple,

Lors que l’on dit que l’amour est un mal.

Car en ce cas ce seroit pecher contre la quantité, que de passer ce mot dit legerement, pour arester sur que […]. Il faut donc arrester apres ce mot, suiuant que le sens des Paroles le permet plutost dans ce rencontre que dans le precedent, mesme quand il y auroit seulement ces mots pour former le Vers entier, Lors qu’on dit que l’amour. (Footnote: BDB, p. 373-374.)

En plus de mentionner la césure et la rime, Bacilly introduit ici la notion de « repos » du vers, qui correspond peu ou prou à ce que des théoriciens plus récents, comme par exemple Grammont (Footnote: Grammont, Petit Traité, p. 23.), ont appelé la « coupe ». Ici, la référence n’est plus la métrique du vers mais bien la syntaxe de l’énoncé, comme cela ressort également de la seconde citation rétablie dans son intégrité :

La seconde Regle generale, & qui est sans aucune exception, est que la finale de tous les masculins, & mesme des feminins (pourueu qu’il n’y ait point d’élision) est toûjours longue lors qu’elle est arrestée par vn poinct, ou virgule, ou par le repos, ou par la fin du Vers. Exemples.

Ah ! qu’il est malaisé, quant l’amour est extrême.

Elle a changé cette Inhumaine.

Enfans de ma langueur & de mon desespoir.

Les dernieres syllabes de malaisê, de changé, & de langueur, sont longues, par la seule raison, qu’elles sont le repos de ces deux Vers, lesquelles autrement pourroient estre bréfves, comme on peut remarquer dans les Exemples suiuans.

Le Ciel a changê son courroux.

Soûpirs de langueur & d’amour.

En ce cas on peut faire bréfves les finales de ces mots, changê & langueur, sans que la Quantité en soit interessée. (Footnote: BDB, p. 422-423.)

En examinant les vers cités en exemple, on croit comprendre que le « repos » correspond précisément, dans la logique de Bacilly, à une coupure syntaxique importante, que celle-ci coïncide ou non avec la césure du vers. On peut donc penser que, dans, Ah ! qu’il est malaisé, quand l’amour est extrême, la syllabe soulignée reçoit deux privilèges de quantité, l’un métrique (césure) et l’autre syntaxique (repos) alors que, dans Elle a changé[,]cette Inhumaine, la syllabe soulignée n’en reçoit qu’un seul, de nature syntaxique. On comprend aussi que, dans *Il a changé cette Inhumaine (où cette Inhumaine serait un complément d’objet), la même syllabe n’en recevrait aucun.

3. Quantité « accentuelle ». Il peut paraître étrange, eu égard à la théorie classique, d’associer ainsi accent et quantité en une seule expression, mais ce télescopage apparent découle directement de la représentation unidimensionnelle que Bacilly donne de la prosodie. Au même titre que tout renforcement syllabique, l’accent tonique ne saurait, là où il est reconnu, conférer aux syllabes concernées autre chose qu’un privilège de quantité (ce qui, il faut le rappeler, ne préjuge nullement de la manière dont ce privilège sera, concrètement, réalisé (Footnote: Affirmer, comme Austin Caswell, Remarques curieuses, p. 117, que « in declamation, syllables are emphasized by length rather than by vocal stress ; i.e., the accent is quantitative rather than qualitative » est un parfait contresens qui témoigne d’une confusion des niveaux : le fait qu’une syllabe accentuée (dans notre logique) reçoive, chez Bacilly, un privilège abstrait dit de « quantité » ne renseigne en rien sur les caractéristiques phoniques que pouvait avoir la réalisation concrète de cette syllabe par un chanteur ou un orateur du xviie siècle.)).

En dépit du fait que la notion d’accent tonique est inconnue du temps de Bacilly (elle ne sera formalisée qu’au xixe siècle), la théorie bacillienne comporte un principe qu’on ose qualifier d’accentuel :

Pour commencer par les feminins, ie diray que toute penultiéme d’vn mot feminin, soit de deux ou de plusieurs syllabes, est tôujours longue ; & cette Regle est si generale, qu’elle ne peut souffrir aucune exception. (Footnote: BDB, p. 386.)

Il faut bien comprendre que c’est la présence effective de la syllabe féminine finale qui permet à Bacilly d’attribuer ce privilège à la pénultième. Si l’e féminin est élidé (par exemple dans qu’elle̷ est ou il en aime̷ un), le privilège de quantité accentuelle tombe, ou en tout cas est fortement remis en question (Footnote: BDB, p. 389.).

En français, la définition la plus conventionnelle de l’accent tonique le fait effectivement porter sur la dernière syllabe « sonore » des mots, et donc en particulier sur la pénultième des mots féminins. Manquent à l’appel, pour qu’il soit possible de parler d’une théorie accentuelle cohérente, d’une part l’association en une seule catégorie de la dernière syllabe des masculins et de la pénultième des féminins, et d’autre part la mention des clitiques, mots outils sans accent intrinsèque qui se joignent à un mot principal pour former une unité prosodique souvent appelée « groupe accentuel ». S’agissant des clitiques, il existe bien chez Bacilly des monosyllabes longs et des monosyllabes brefs, mais la première catégorie contient de nombreux clitiques et la seconde n’est pas dénuée de mots accentuables. Aucun des critères ou des listes donnés par Bacilly ne permet donc d’isoler les clitiques. De plus, les quelques essais de groupement auxquels il se livre sont fragmentaires et ne semblent pas épouser exactement la logique de la cliticisation (Footnote: BDB, p. 424-426.).

S’agissant de la dernière syllabe des masculins, Bacilly a bien vu la parenté qu’ils pouvaient entretenir avec la pénultième des féminins. En revanche, il se garde de franchir le pas qui leur conférerait, de ce seul fait, le même privilège :

Il semble que la finale d’vn masculin, deuroit auoir le mesme priuilege de longueur que la penultiéme d’vn feminin, puis qu’il est vray que la pluspart des masculins ont vn si grand rapport auec leurs feminins, quant à la Prononciation, qu’il est presque impossible de les distinguer, que par le sens des Paroles, & que sans y penser on laisse glisser vne espece d’e muet, à la fin de plusieurs masculins, principalement lors que la Prononciation oblige de faire sonner jusqu’à la derniere Lettre, & de l’appuyer ; de sorte qu’on ne peut quasi distinguer de soy ces masculins, martir, brutal, eternel, vermeil, reduit, mortel, d’auec ces feminins, martire, brutale, eternelle, vermeille, reduite, mortelle, quant à la prononciation, & lors qu’on les nomme seuls,

Aussi est-il constant que ces sortes de finales sont presque toutes longues, principalement lors que le mot suiuant commence par vne Consone, & non par vne Voyelle : car en ce cas elle pourroit estre bréfve, comme par exemple.

Vn martyr enflame,

Me conduit au trépas. (Footnote: BDB, p. 419-420.)

De ces deux derniers exemples, on comprend en effet que la dernière syllabe de martyr et de conduit, ne seraient à coup sûr longues que si elles étaient « arrêtées », que ce soit par la fin du sens (lorsque le mot, par exemple, est proféré seul ou à la fin d’un groupe syntaxique), par une consonne initiale subséquente, voire par la césure (Footnote: BDB, p. 423-424.). Elles recevraient alors un privilège de quantité syntaxique, métrique ou, comme on le verra plus loin, un privilège de quantité « par position ». À lui seul, leur statut de dernière syllabe d’un mot masculin, ne suffit pas à leur conférer un privilège supplémentaire qu’on puisse qualifier d’accentuel (Footnote: Bacilly s’attachera à nuancer son propos dans le discours qu’il ajoute à l’édition de 1679 (BDB, Réponse, p. 18), en réclamant « quelque maniere de separation » après martyr et conduit même si le mot suivant commence par une voyelle. On est peut-être en présence d’un ajustement de nature pédagogique : il est probable que certains élèves « jetaient » trop maladroitement ces finales sur la syllabe subséquente. Quoi qu’il en soit, Bacilly n’ira jamais jusqu’à accorder à ces syllabes le même privilège systématique qu’aux pénultièmes des féminins.). La quantité intrinsèque des finales masculines reste donc définitivement « un labyrinthe dont il est tres mal aisé de sortir à son honneur » (Footnote: BDB, p. 400.).

Mais, plus qu’à la dernière syllabe des masculins, c’est à leur pénultième que Bacilly compare en fait celles des féminins. On voit ainsi émerger une autre opposition masculins-féminins, plus fondamentale que la première dans le raisonnement de Bacilly, selon laquelle la pénultième des féminins serait toujours longue en regard de la pénultième des masculins, « généralement » brève :

S’il y a de la difficulté à bien examiner la Quantité des feminins (sur tout de leur finale) il y en a encore cent fois dauantage aux masculins, puis que la Regle estant generale pour la penultiéme des vns que j’ay prouuée estre toûjours longue sans aucune reserue, il n’en est pas de mesme du contraire ; c’est à dire que s’il y a vne Regle generale pour rendre par contrarieté la penultiéme des masculins bréue, elle est embarrassée de tant d’exceptions, que sans doute le nom de generale semble luy estre donné auec peu de merite & de fondement. (Footnote: BDB, p. 400.)

Cette vision focalisée sur les pénultièmes est peut-être une réminiscence de la grammaire latine. De la quantité de la pénultième dépend en effet, dans cette langue, la place de l’accent dans les mots de plus de deux syllabes, d’où l’attention soutenue que lui portent les grammairiens. Quoi qu’il en soit, Bacilly semble bien reprendre sur ce point une doctrine déjà formulée en 1620 par Louys du Gardin (Footnote: Du Gardin, Premieres addresses, p. 267 et 270.), et qui devait encore circuler un demi-siècle plus tard, sans qu’il soit bien sûr possible de dire s’il y a une influence directe d’un auteur sur l’autre.

4. Quantité « phonologique ». Il existe, en français du xviie siècle, des oppositions de longueur qui participent de la structure de la langue (Footnote: On admet communément que l’existence de paires comme coûte/goûte fonde le statut phonologique de l’opposition /k/ - /g/ en français. De même, le fait que, à une époque et dans une variété de langue données, les locuteurs puissent dégager de telles paires en reconnaissant par exemple comme brève la syllabe initiale de goutte et comme longue celle de goûte conférera un statut phonologique à la quantité syllabique (en français standard du xxie siècle, on ne reconnaît plus ce type d’opposition et l’on considère goutte et goûte comme de stricts homonymes).). Ces oppositions, même s’il ne leur accorde que peu d’attention, n’ont pas échappé à Bacilly :

Et tout au contraire lors que l’s n’est point frapée, ie veux dire appuyée, mais qu’elle est comme suprimée mesme dans l’ortographe moderne ; elle rend souuent la syllabe longue au poinct de pouuoir faire mesme d’assez longs tremblemens ou des accens, & toûjours auec quelque précaution, comme sont ces Exemples, Blasmer, brusler, cesser, empescher, fascheux, gouster, passer, tascher, resver, oster, presser, mais non pas ceux-ci qui demeurent brefs nonobstant l’s, assez, chasser, dessein, estoit, mespris, pousser, ressens, toûjours. Ie sçay que l’on dira que la difference de chasser & lasser, se comprend assez d’elle-mesme ; mais quand ie diray que l’on me donne vne raison pourquoy la penultiéme de pousser est moins longue à l’égard du Chant que celle de passer, ie ne croy pas que l’on m’en donne autre que le bon goust, qui m’apprend cette verité dans l’Exemple suiuant d’vn Air assez connu de tout le monde.

I’auois déja passé pres d’vn jour sans la voir.

Dans lequel il est constant que l’on peut faire vn tremblement sur la penultiéme du mot passê ; ce que l’on ne pourroit pas, si l’on mettoit en sa place le mot de poussé. (Footnote: BDB, p. 411-412.)

En s’amuïssant, les s implosifs de l’ancien français ont en effet laissé une trace dans la langue, sous la forme d’un allongement de la voyelle précédente, trace que perçoit très nettement Bacilly. Ainsi, l’on comprend que, pour lui, tascher et gouster (première syllabe longue) ne sont pas strictement homonymes de tacher et goutter (première syllabe brève). Il a aussi noté certaines exceptions à cette règle, qui touchent des formes comme estoit, mespris, toûjours, observations qui pourraient être confrontées avec les témoignages des grammairiens de son temps, ou avec la pratique prosodique de Baïf (Footnote: Baïf, Œuvre en vers mesurés. À ce propos, voir aussi les trois contributions de Morin : L’Hexamètre « héroïque » d’Antoine de Baïf, La Graphie de Jean-Antoine de Baïf et La Prononciation et la prosodie du français du xvie siècle.). D’autres syllabes, alors assez généralement reconnues comme longues (Footnote: À ce propos, voir aussi Morin, On the phonetics of rhymes.), sont identifiées par Bacilly, notamment l’ai de plaisir, raison, saison, baiser, appaiser, l’au de autant, beauté, cruauté etc (Footnote: Les premières syllabes de douceur et de loisir sont brèves pour Bacilly.).

Aucun des exemples ci-dessus ne porte sur une syllabe tonique. Bacilly, en particulier, s’exprime peu sur la quantité phonologique des finales masculines. On pressent toutefois que celle de ses règles qui veut que tout monosyllabe contenant un s soit long pourrait avoir quelque rapport avec la phonologie : à partir des exemples qu’il donne, il est possible de dégager des oppositions du type roy/roys, la forme plurielle recevant alors un privilège de quantité qu’on peut qualifier de phonologique (Footnote: BDB, p. 356-359, 372.). Cette « règle du pluriel » est, assez logiquement, étendue aux polysyllabes (Footnote: BDB, p. 423-424.).

Quant à la quantité phonologique des pénultièmes des mots féminins, elle se voit chez lui masquée par le privilège de quantité accentuelle que reçoivent automatiquement ces syllabes : celles-ci sont étiquetées comme longues avant même que ne se pose la question de leur quantité phonologique, question que Bacilly n’a alors plus qu’à évacuer en reportant sur les poètes (qui s’en acquitteront du reste plutôt mal) la responsabilité d’éviter d’associer à la rime des pénultièmes féminines longues (viste) avec des brèves (merite) :

Nota, qu’en disant qu’il y a des syllabes longues & bréfves dans les Vers François, cela s’entend seulement de la rime, dont la seuerité fait differer des penultiémes de feminins qui seroient égales pour la Quantité dans le Chant, comme ie diray en son lieu, à l’occasion de certains mots, comme cruelle & mesle, merite & viste. (Footnote: BDB, p. 329.)

Ie reuiens encore à la proposition que j’ay auancée, à sçauoir, que la penultiéme des feminins est toûjours longue, qui semble s’opposer à la difference que la Poësie établit mesme pour distinguer vne bonne rime d’auec vne mauuaise par les penultiémes longues ou bréfves, comme on peut remarquer dans ces mots, battre, quatre, aime, parole, place, dont la penultiéme n’est pas si longue que de ceux-cy, idolatre, albatre, mesme, controlle, grace ; Ie soûtiens qu’en matiere de Chant toutes ces penultiémes sont également longues, puis que selon l’occasion qui se rencontre on y peut faire des tremblements aussi longs que l’on voudra. (Footnote: BDB, p. 392-393.)

Chez Baïf, premier auteur à avoir systématisé la prosodie du français, ce masquage de la quantité phonologique par l’accent sur la pénultième des mots féminins n’est pas encore accompli : par exemple, le mot vîte n’y reçoit pas le même traitement métrique que le mot Israélite. À mi-chemin, Odet de La Noue (Footnote: La Noue, Dictionnaire de Rimes.) distingue très précisément, pour la rime, les syllabes longues des syllabes brèves, mais il est prêt à admettre que certaines brèves puissent « prendre l’accent long » pour rimer par licence avec des longues. Cet allongement ad hoc de certaines pénultièmes féminines à la rime, même si La Noue ne le concède que du bout des lèvres, est à rapprocher de la quantité accentuelle selon Bacilly, qui est, elle, systématique.

Pratiquement, ce n’est que lorsque l’e féminin est élidé — et que, partant, la pénultième risque de perdre son privilège de quantité accentuelle — que Bacilly aura à se poser la question du privilège de quantité phonologique qu’elle pourrait recevoir (Footnote: BDB, p. 389-390.).

5. Quantité « par position ». Le second pilier de la théorie prosodique de Baïf, après la quantité phonologique, était la longueur par position. Selon ce principe directement transposé de la théorie gréco-latine, toute syllabe fermée — c’est-à-dire dont le noyau vocalique est suivi, dans la même syllabe, d’une ou plusieurs consonnes — est considérée comme longue (Footnote: La première syllabe du mot fer-mé est donc, justement, fermée et celle du mot ou-vert ouverte, au contraire de leurs dernières syllabes.). Alors qu’il passe, comme on l’a vu, très vite sur la quantité phonologique, Bacilly consacre une part très importante de son exposé à critiquer la longueur par position, dont il préconise une application extrêmement nuancée :

Mais ce qui est encore de plus ridicule, c’est que plusieurs croyent, & principalement les Gens de Latin, que la longueur d’vne syllabe se doit prendre par l’abondance des Consones qui la composent, en sorte qu’il suffit pour qu’vne syllabe soit longue, qu’elle soit suiuie d’vne double Consone, ou pour mieux dire, que la penultiéme syllabe d’vn masculin finisse par vne Consone, & la derniere commence par vne autre. (Footnote: BDB, p. 401-402.)

Appliqué à la langue française, le principe de la longueur « par position » avait déjà été déclaré sans fondement par Théodore de Bèze et, un peu plus tard, du Gardin (Footnote: Bèze, De recta Pronuntiatione, p. 76. Du Gardin, Premieres addresses, p. 264. La critique de Bèze est plus nuancée car il reconnaît la quantité phonologique tout en rejetant la quantité « par position », alors que Du Gardin rejette en bloc la quantité phonologique (probablement parce qu’il est picard) et celle « par position ».). On admettra que, dans l’absolu, il est pour le moins sujet à caution : comparé à la quantité phonologique, dont l’enracinement dans la langue est très solide, il fait figure de convention pratique, sans ancrage linguistique certain (Footnote: Il n’est pas exclu que la même observation puisse être étendue à l’usage que fait la prosodie antique, et en particulier grecque, de ce principe.). Autrement dit, s’il se trouve mis en application par des compositeurs de musique, il faudra conclure qu’ils obéissent plus à des règles artificielles transmises de maître à élève qu’à leur seul « instinct linguistique ».

Quant à Bacilly, ce qu’il trouve « ridicule », ce n’est pas le principe de la quantité par position en lui-même, c’est avant tout qu’il se voie appliqué sans discernement, par exemple aux consonnes doubles qui apparaissent dans la graphie mais n’ont aucune existence phonétique. Qu’il traite des monosyllabes ou des polysyllabes, Bacilly en recommande en revanche une application différenciée. Il reconnaît par exemple que le vestige consonantique qui suit une voyelle nasale suffit à asseoir sa longueur :

Tout Monosyllabe qui contient vne n apres la Voyelle, & non devant, est toûjours long, pourueu que l’n soit suiuie d’vne autre Consone. Quand ie dis vne n, i’entens aussi vne m, lors qu’elle a le mesme son, comme temps & noms. (Footnote: BDB, p. 364. Voir aussi p. 404 et 417.)

Il admet aussi que r ou l implosifs confèrent à leur syllabe un privilège de quantité « par position » qui, d’après lui, est de moindre importance :

Les Monosyllabes qui contiennent vne r, ou vne l, auec vne autre Consone, comme perd, sert, sort, ou bien qui precedent vn mot qui commence par vne Consone, ont quelque priuilege par dessus les Monosyllabes qui sont naturellement brefs […]

en voici d’autres qui ont le mesme priuilege, lors qu’ils precedent vne Consone dans le mot qui les suit, comme par, pour, car, jour, leur, & autres qui ne sont ny si longs que les Monosyllabes à n, ny si brefs que tous les autres (qui le sont naturellement, & qui ne sont longs que par accident & seulement à l’égard de leur situation) de sorte qu’on les peut pour ainsi dire, demy-longs. (Footnote: BDB, p. 367-9. Voir aussi p. 408-410.)

Ce « demi-privilège » est aussi celui que d’autres consonnes implosives, comme celles d’esprit, espoir, suspect, excez, absent, les consonnes en question ne se voyant pas reconnaître « le mesme auantage » que les nasales implosives. Il ne se réalisera que de manière conditionnelle, si le mouvement musical le permet, et par des agréments plus « légers » que le long tremblement (Footnote: BDB, p. 402, 408.).

6. Principe de « symétrie ». La question de ce qu’on peut appeler aussi l’« alternance rythmique » a depuis la nuit des temps occupé les théoriciens. Formulé de la manière la plus générale, ce principe veut que, lorsqu’une séquence de signaux similaires (par exemple des syllabes) se succèdent à intervalles plus ou moins réguliers, l’esprit humain tende à les organiser en une alternance, le plus souvent binaire, éventuellement ternaire, de signaux « forts » et de signaux « faibles ». Il déborde de loin le domaine linguistique, puisqu’on trouve, par exemple, les rythmes élémentaires binaire et ternaire à la base de l’organisation de la mesure dans la théorie musicale occidentale. On pense aussi aux fameuses « croches inégales » si emblématiques de la musique française.

Les théories prosodiques modernes (Footnote: Lacheret et Beaugendre, La Prosodie du français, p. 122-158.) ont assez facilement recours à l’alternance rythmique, et ce à deux niveaux bien distincts : en tant que principe fondamental d’une part, ou d’autre part comme simple règle de réarrangement. Dans le premier cas, l’alternance rythmique binaire est posée comme une loi générale opérant à la base du processus de production de tout énoncé. La théorie doit ensuite expliquer pourquoi, en surface, les énoncés effectivement produits s’y conforment somme toute assez peu. Dans le second cas, le rythme d’énoncés élaborés selon tel ou tel jeu de règles se voit, à la fin du processus, remanié pour éviter certaines collisions et se rapprocher d’un idéal d’alternance binaire.

C’est manifestement à une règle de réarrangement qu’on a affaire avec le principe de « symétrie » tel que le définit Bacilly et qui est, dans l’ordre, le dernier à être appliqué :

Mais il n’y a point de Monosyllabe qui soit si bref, qu’il ne puisse estre long selon la situation où il se rencontre ; & bien que l’on en puisse faire plusieurs longs de suite, iamais il n’y en peut auoir plusieurs brefs dont on ne puisse en tenir de deux vn de long, si le Compositeur ou le Chantre le trouue à propos ; quand ie dis vn long, i’entens l’vn des deux, & non pas l’autre, ce qui dépend de l’arangement, & pour ainsi dire de la simetrie. (Footnote: BDB, p. 338-339.)

Formulé en détail à propos des suites de monosyllabes, le principe de symétrie peut fort logiquement être étendu à toute suite de syllabes sans privilège de quantité, notamment au sein des polysyllabes :

Ce que i’ay dit touchant les Monosyllabes, se peut fort bien appliquer en cette occasion, c’est à dire que tout ainsi qu’il n’y a iamais plusieurs Monosyllabes brefs de suite, que de deux il n’y en ait vn qui ait droit d’estre long par la simetrie qui se fait en retrogradant ; par cette mesme simetrie il n’y a point deux sillabes de suite dans vn mot de plusieurs syllabes, dont il n’y en ait vne qui soit longue si l’on veut. (Footnote: BDB, p. 416. Ce passage a probablement échappé à Ranum, The Harmonic Orator, p. 116 et sq. ou Les Caractères des danses françaises, p. 52, qui emploie une énergie persistante à limiter l’application du principe de symétrie aux seules suites de monosyllabes. Il est vrai que, appliqué de manière complète, le principe de symétrie selon Bacilly entre en contradiction avec la loi de progression (progressive lengthening) que cet auteur emprunte à Morier, Dictionnaire, article « Pied métrique » et à Joseph Pineau, Le Mouvement rythmique, p. 103. Cela dit, on voit mal pourquoi les théories aussi personnelles que sont celles de Bacilly d’une part, de Morier et de Pineau d’autre part devraient à tout prix faire l’objet d’une conciliation qui, par delà les siècles, en réduise les divergences.)

Comme Bacilly l’explique en détail à propos des monosyllabes, ce n’est qu’après que tous les autres privilèges de quantité auront été distribués que le principe de symétrie pourra entrer en action, dans les seuls lieux où l’application successive des cinq premiers principes aurait laissé plusieurs syllabes consécutives sans aucun privilège de quantité, autrement dit « brèves ». En remontant depuis la dernière syllabe du vers, toute syllabe ayant reçu un privilège de quantité sert alors de « point d’ancrage » à partir duquel l’alternance brève-longue se développera de manière rétrograde jusqu’à ce que le point d’ancrage précédent (toute syllabe privilégiée) vienne amorcer une nouvelle symétrie.

Il existe une différence importante entre le principe de symétrie de Bacilly et les règles de réarrangement que formulent les théories modernes : celles-ci visent avant tout à éviter les « collisions » et elles interdisent l’occurrence consécutive de plusieurs syllabes renforcées (par exemple par un accent). Pour Bacilly, au contraire, c’est lorsque plusieurs syllabes non-renforcées se suivent que doit intervenir la symétrie : Bacilly ne voit aucun problème rythmique à ce que plusieurs syllabes longues se succèdent, et ce n’est que lorsqu’il voit « filer » une suite de syllabes brèves qu’il intervient. Si l’on admet — cela n’est qu’une supposition — que les théories prosodiques modernes, en interdisant les collisions accentuelles, mettent le doigt sur un trait assez caractéristique du français spontané et que Bacilly, avec son principe de symétrie, traduit une dynamique propre au chant de l’air de cour, où faudra-t-il placer la déclamation (parlée, mais emphatique et non spontanée) du français au xviie siècle ?

Si les six principes théoriques qu’on vient de dégager de l’Art de bien Chanter constituent un tout cohérent, rien ne permet jusqu’ici d’en apprécier la validité. Comme on l’a vu, même si quelques concepts (ne serait-ce que celui de syllabe) ont pu se transmettre, plus ou moins inchangés, d’un siècle à l’autre, et même s’il peut exister des ressemblances formelles entre la théorie de Bacilly et tel ou tel modèle prosodique récent, les champs d’application respectifs de ces théories sont si distants que toute comparaison serrée serait dénuée de sens. Bacilly n’a jamais prévu que sa théorie puisse s’appliquer au français spontané du xxie siècle, pas plus que ceux qui s’efforcent aujourd’hui de modéliser la prosodie du français ne s’attendent à voir leurs algorithmes produire quoi que ce soit qui ressemble à un air de cour du xviie siècle.

En fait, il n’y a pas d’autre moyen, pour qui cherche à contrôler la validité de la théorie de Bacilly, que de la confronter avec ce qui constitue à la fois sa source potentielle et sa finalité logique, et donc l’unique référence à disposition : la musique pratique. Si la théorie de Bacilly possède une once de validité, on doit pouvoir trouver, dans la tradition musicale antérieure, la trace écrite du bagage dont a il a hérité et à partir duquel il a dû l’induire. D’un autre côté, si l’on constate, chez les musiciens de son temps (à commencer par lui-même en tant que compositeur d’airs), que certains de ses principes ne sont pas mis en pratique, on pourra conclure que les limites du champ de validité de cette théorie ont été dépassées.

Cependant, la comparaison directe de principes théoriques avec de la musique écrite soulève plusieurs problèmes de méthode :

L’identification, dans les sources musicales, de caractéristiques ponctuelles dont on puisse affirmer qu’elles ont un lien avec une idée théorique donnée n’est pas évidente, ce d’autant plus qu’on ne saurait s’attendre à ce que des compositeurs qui ont précédé Bacilly dans l’histoire aient, par avance, appliqué « à la lettre » des principes qui n’avaient vraisemblablement pas encore été pleinement formulés. Aucun compositeur ne s’est du reste jamais explicitement réclamé des leçons de Bacilly.

Les sources musicales, on le sait bien, ne transmettent qu’une petite partie de l’information qui serait nécessaire pour entendre la musique exactement comme elle était chantée au temps de sa composition. Une partie non négligeable des efforts faits par les chanteurs pour augmenter l’adéquation de la musique à la prosodie du texte pourrait donc, si elle ne s’est pas traduite dans la notation musicale, s’être perdue.

Dans aucune musique, y compris celle de Bacilly lui-même, on ne peut s’attendre à trouver une mise en application pleine et entière de tous ses principes théoriques : ceux-ci ont plutôt la valeur, pour les compositeurs, de conseils d’ordre général. À chaque exemple dans lequel on croira discerner l’application d’un principe donné, il sera immanquablement possible d’opposer un contre-exemple qui semblera dire le contraire.

À ces problèmes, seule l’étude statistique de corpus peut fournir des solutions relativement satisfaisantes. En effet, si l’on parvient à définir des indicateurs qui se laissent aisément calculer sur des échantillons volumineux tout en recoupant au moins partiellement les principes de la théorie bacillienne, il sera possible de quantifier l’adéquation de chaque corpus musical à tel ou tel principe sur la base de tendances globales, et par conséquent sans avoir à se préoccuper de l’incohérence des cas particuliers. Une étude de ce type (Footnote: Les développements qui suivent reposent sur Chronique d’un éveil prosodique,disponible ici-même. Le lecteur s’y reportera pour tout ce qui concerne les détails de la méthode et des résultats sur lesquels on s’appuie ici.) a récemment permis de retracer de manière assez précise la manière dont les compositeurs se sont, depuis la Renaissance, appropriés les textes qu’ils mettaient en musique, en cherchant à en épouser de manière de plus en plus précise les particularités prosodiques. Portant sur une vingtaine de corpus comprenant au total plus d’un millier d’airs, elle a permis de mettre en évidence le scénario suivant :

Au commencement, soit avant les années 1570, la lecture que font les compositeurs des textes poétiques est strictement métrique : les seules syllabes qui se voient régulièrement mises en valeur au moyen de notes longues sont les syllabes « importantes » ou « contraintes » du mètre poétique, en gros les première et dernière syllabe numéraire de chaque vers ou sous-vers (Footnote: Les décasyllabes et les alexandrins sont composés de deux sous-vers de 4 et 6 syllabes pour les premiers, 6 et 6 pour les seconds, qui s’articulent à la césure.) ainsi que la syllabe surnuméraire des vers féminins. Les compositeurs ne sont en rien sensibles aux caractéristiques prosodiques des syllabes : ni l’accent tonique ni la quantité syllabique (telle qu’elle sera définie par Baïf et l’Académie de poésie et de musique, puis partiellement reprise par Bacilly) n’ont d’influence sur leur pratique. Un indicateur permet de mesurer l’adéquation globale de chaque corpus à la structure du mètre, le contraste métrique, qui exprime le degré de mise en évidence des sylalbes métriquement contraintes par rapport à celles qui ne le sont pas (Footnote: De manière générale, tous les indicateurs utilisés ici sont définis entre un maximum possible de 100 (si toutes les syllabes concernées sont mises en évidence et aucune autre) et un minimum à -100 (si aucune syllabe concernée n’est mise en évidence, mais bien toutes les autres). Une valeur proche de 0 indiquerait une indifférence du compositeur à l’égard du paramètre considéré (par exemple le mètre, l’accent tonique ou la longueur par position).).

Sous l’impulsion de l’Académie de poésie et de musique, soit à partir des années 1570, une poignée de compositeurs adoptent à l’égard des textes une lecture qu’on peut qualifier de « prosodique ». Autrement dit, ils se mettent à souligner par des notes longues non plus seulement les syllabes métriquement contraintes (la lecture métrique ne disparaît pas pour autant) mais en plus les syllabes possédant telle ou telle propriété prosodique. Deux indicateurs supplémentaires peuvent ainsi être définis : le contraste accentuel, qui traduit la sensibilité du compositeur à l’accent tonique, et le contraste positionnel, qui traduit sa sensibilité à la longueur par position, telle que mise au goût du jour par l’Académie. L’analyse statistique est bien sûr indispensable pour discriminer de manière fine la sensibilité des compositeurs à chacun des paramètres considérés. Ces indicateurs de lecture prosodique se révèlent nuls pour tous les corpus antérieurs à 1560-70, et pour une partie des corpus antérieurs à 1610.

Après un très net tassement dans les vingt dernières années du xvie siècle, les compositeurs d’airs de cour (Guédron, Boesset etc.) se montrent de plus en plus sensibles à l’accent tonique ; autrement dit, le contraste accentuel augmente avec le temps. Le contraste positionnel, par comparaison, tend plutôt à stagner, mais tout en se maintenant à des valeurs très significativement positives.

Avec Lully, le rapport à la prosodie change de manière importante (Footnote: Pour une analyse plus détaillée des nouveautés apportées par le récitatif en matière de prosodie, voir Bettens, Gestation et naissance du récitatif français.). Le nouveau style récitatif se caractérise en effet par une lecture qui reste centrée sur l’accent tonique mais abandonne toute mise en évidence de la quantité syllabique telle que l’avait définie l’Académie de poésie et de musique.

Il faut maintenant tenter d’articuler, le plus simplement possible, les six étages de l’édifice théorique bacillien avec les indicateurs mesurant les types de lecture pratiquées par les compositeurs (figure 2) :

L’édifice théorique bacillien (à gauche) est mis en correspondance avec quatre étapes de la lecture des compositeurs et les indicateurs permettant de les quantifier.

1. À la base de l’édifice, le principe de quantité métrique de Bacilly cerne d’assez près la lecture métrique telle qu’on peut la mettre en évidence déjà à la Renaissance chez le commun des compositeurs. L’indicateur correspondant, soit le contraste métrique, donne donc une assez bonne idée de l’application de ce premier principe dans la musique pratique. Calculé pour tous les corpus (Footnote: Parmi les corpus les plus récents, « Ballets » désigne les ballets de Cours des années 1650 et 1660, collectés par Philidor et contenant de nombreuses compositions de Lully, « Cambert » les fragments des opéras Pomone et Les Peines et Plaisirs de l’Amour et « Cadmus » l’opéra Cadmus et Hermione de Lully. Ils sont référencés à l’annexe A de Bettens, Chronique d’un éveil prosodique et à l’annexe A de Bettens, Chant grammaire et prosodie.), y compris un échantillon de cinq livres d’airs de Bacilly (Footnote: Bacilly, III. Liure de Chansons pour danser et pour boire (1665), Les trois Liures d’Airs regrauez (1668, 2. vol), Les Airs spirituelz (1688, 2. vol), soit au total 1700 vers environ pour 147 airs.), il montre (figure 3) une grande stabilité au cours du temps (Footnote: Le contraste métrique est de 22,6 pour Bacilly, à comparer aux 30,5 de Cadmus, aux 24,3 de Cambert et aux 27,2 de Ballets.). En particulier, le score de Bacilly compositeur se situe dans la moyenne inférieure. Cette observation confirme l’absence d’enjeu lié, chez lui, à la lecture métrique : elle fait partie des conditions de base, que, comme tout un chacun, il respecte jusqu’à un certain point sans guère se poser de questions.

2. Aux étages intermédiaires, les deux principes de quantité syntaxique et accentuelle, si on les combine, conduisent à une mise en évidence assez régulière des accents toniques. En effet, bien qu’il ne soit pas possible de déterminer précisément ce que Bacilly entend par la fin d’un sens ou le repos du vers, on admet sans peine que les syllabes finales de bon nombre de mots masculins importants seront sélectionnées par le principe de quantité syntaxique. S’ajouteront les pénultièmes des féminins, au nom du principe de quantité accentuelle. En face, le contraste accentuel se calcule en considérant comme accentuées (ou accentuables) les dernières syllabes des mots masculins et les pénultièmes des féminins, mais en éliminant les mots figurant sur une liste de clitiques adaptée de celle fournie par Cornulier (Footnote: Cornulier, Théorie du vers, p. 139.). On voit donc que la correspondance entre les principes théoriques et l’indicateur pratique, si elle n’est sûrement pas parfaite, doit être relativement bonne. Comme pour sa sensibilité au mètre, on peut dire (figure 2) que la sensibilité à l’accent tonique de Bacilly se situe dans la moyenne (Footnote: Le contraste accentuel brut est de 36,7 pour Bacilly, contre 44,6 pour Cadmus, 35,0 pour Cambert et 36,5 pour Ballets.) : sa réflexion de théoricien, sans être un handicap, ne l’incite pas à faire « plus » ou « mieux » que ses prédécesseurs. On voit même qu’il demeure nettement en retrait par rapport au Lully de Cadmus et Hermione.

3. Aux étages supérieurs, il paraît logique de regrouper les principes de quantité phonologique et de quantité par position, qui dérivent tous deux, par le truchement de l’Académie de poésie et de musique, de la théorie gréco-latine. On les rapproche alors, pour ce qui est de la musique pratique, de la lecture prosodique « quantitative ». L’indicateur correspondant, le contraste positionnel, est un indicateur de dépistage relativement grossier : il recrute toutes les syllabes graphiquement fermées, et donc au moins toutes celles qui le sont phonétiquement. Il est susceptible aussi d’inclure certaines syllabes phonologiquement longues, celles où, comme par exemple dans tascher, la graphie usuelle a laissé persister une consonne amuïe. Il ne permet par contre pas de distinguer finement la longueur par position de la quantité phonologique (on admet que le poids statistique de la première est prépondérant).

La sensibilité à la position va généralement de pair avec celle à l’accent tonique : c’est le cas pour la quasi-totalité des corpus représentés dans la figure 5, qui met en regard des valeurs corrigées (Footnote: La correction vise à annuler les effets d’une dépendance statistique partielle de la variable « accent tonique » avec la variable « longueur par position ». Le contraste accentuel corrigé est de 28,5 pour Bacilly contre 38,7 pour Cadmus, 29,2 pour Cambert et 31,3 pour Ballets. Le contraste positionnel corrigé est de 11,8 pour Bacilly contre 1,6 pour Cadmus, 9,9 pour Cambert et 2,9 pour Ballets.), et qui montre en particulier l’étroit parallélisme de ces deux indicateurs jusque vers les années 1620. Par la suite, l’écart se creuse quelque peu à partir de la génération de Moulinié et Boesset, jusqu’à Cadmus et Hermione qui, en une espèce de grand-écart, montre un contraste accentuel extrêmement élevé associé à un contraste positionnel absolument nul. Tout en haut, Bacilly, inférieur on l’a vu à Lully pour sa sensibilité à l’accent, fait montre d’une sensibilité à la position élevée (plus élevée, par exemple que celle de Guédron et Boesset) : la différence entre Lully et Bacilly est donc d’importance. Pour la première fois, on a l’impression que la pensée de Bacilly théoricien a pu influencer la pratique de Bacilly compositeur. En effet, la sensibilité à la longueur par position est en perte de vitesse au moment où Bacilly compose et publie ses airs. Le fait qu’il réalise, pour cet indicateur, le score le plus élevé de tous les compositeurs du xviie sicèle qui ont été examinés pourrait indiquer qu’il cherche, sur la base de sa réflexion théorique, à perpétuer la tradition des Guédron et Boesset, qui remonte directement à Claude Le Jeune et à l’Académie de poésie et de musique.

4. Dans les combles loge, du côté de chez Bacilly, le principe de symétrie. Il est assez simple de concevoir un indicateur qui permette de mesurer son application dans la musique pratique. Étant donné un certain nombre de points d’ancrage définis à l’avance, on détermine, en rétrogradant de l’un à l’autre, dans quelle mesure les séquences de syllabes intermédiaires sont rendues par une alternance binaire de notes brève puis longue. À l’image des autres indicateurs, cet indice de symétrie atteindra un maximum de 100 si toutes les syllabes intermédiaires se conforment à cette symétrie et de -100 si le compositeur construit toutes ses symétries sur une base inverse (notes longue puis brève). Une valeur proche de zéro signifiera que le compositeur n’applique pas de symétrie et que, de ce point de vue, les notes longues et brèves se répartissent chez lui de manière aléatoire.

Le calcul de l’indice de symétrie sur des corpus de la Renaissance, en prenant comme points d’ancrage les seules syllabes métriquement contraintes (en pratique, la rime et la césure), montre (figure 4) que l’alternance rythmique est, chronologiquement parlant, bien antérieure à l’apparition de la lecture prosodique chez les compositeurs (Footnote: L’indice de symétrie est notamment de 11,9 pour les chansons de Marot-Sermisy, de 17,3 pour les Amours de Ronsard-Boni et de 8,5 pour les vaudevilles de Chardavoine, trois corpus qui ne révèlent par ailleurs aucune sensibilité à la prosodie (contraste accentuel et positionnel nuls).). Voilà qui confirme que le principe de symétrie n’est pas par essence prosodique, mais peut fort bien, par exemple, s’appliquer à des suites de syllabes dont le seul organisateur rythmique est le mètre poétique.

Si l’on calcule maintenant l’indice de symétrie pour des corpus en moyenne plus récents, tous caractérisés par un certain degré de lecture prosodique, on pourra faire plusieurs constatations (figure 7) :

le mètre reste assez durablement, malgré l’apparition d’une sensibilité à l’accent et à la quantité, l’organisateur principal de l’alternance rythmique. En effet, de manière générale, la première courbe, ancrée sur le mètre, constitue une composante importante de l’indice de symétrie maximal.

Il faut attendre Guédron et l’air de cour pour voir la deuxième et la troisième courbes, ancrées sur l’accent et la longueur par position, passer nettement au-dessus de la première, ancrée sur le seul mètre. Dans les corpus plus anciens, la prise en compte de l’accent et de la longueur par position a plutôt pour effet de diminuer l’indice de symétrie.

Dans le cas de Bacilly, l’indice de symétrie ancré sur le mètre, déjà élevé, s’améliore considérablement lorsqu’on l’ancre aussi sur l’accent ; il s’améliore encore lorsqu’on l’ancre en plus sur la longueur par position. On ne trouve le même cas de figure que chez Guédron et Boesset, soit dans la « grande » tradition de l’air de cour dont on voit que Bacilly reprend sur ce point l’héritage, mais en l’amplifiant.

Les premiers récitatifs (Lully dans Cadmus et Cambert) se caractérisent par un indice de symétrie particulièrement faible quant à son ancrage au mètre, et que la prise en compte de l’accent et de la longueur par position n’améliore que légèrement. De ce point de vue, le récitatif (et donc l’opéra), même si la symétrie n’en est pas totalement absente, rompt très nettement avec la tradition de l’air de cour.

Pour chaque corpus, les points d’ancrage de la barre foncée sont les seules syllabes métriquement contraintes ; ceux de la barre hâchurée sont, en plus des syllabes métriquement contraintes, les syllabes accentuées ; ceux de la barre claire sont, en plus des syllabes métriquement contraintes et des syllabes accentuées, les syllabes longues par position.

Les statistiques ayant parlé, on peut maintenant donner un exemple de cette rupture qui oppose le récitatif lulliste de l’air de cour bacillien (figure 8).

Deux alexandrins comparables quant à leur rythme accentuel y ont été mis en musique, l’un par Bacilly, l’autre par Lully. Dans l’air de Bacilly (a), le fait que les monosyllabes je et que, normalement brefs, soient rendus par des notes longues ne peut s’expliquer que par l’application du principe de symétrie (avec ancrage respectif sur je n’attens et que la mort. Dans le récitatif (b), si l’on prend comme points d’ancrage Au secours et Je suis mort, les monosyllabes au et je devraient être rendus longs par le même principe de symétrie, ce qui n’est manifestement pas le cas sous la plume de Lully. On voit bien ressortir ici le côté précieux de l’air, qui se doit de faire savourer presque chaque syllabe, par contraste avec l’efficacité dramatique, pour ainsi dire « chirurgicale », du récitatif, qui dit ce qu’il doit dire en allant droit au fait.

Pour Tunley, il serait « surprenant que les Remarques curieuses de Bacilly n’aient pas exercé une forte influence sur le jeune Lully (Footnote: « It would be surprising if Bacilly’s Remarques curieuses — or at least the ideas that the writer must have been propagating as a teacher before the actual publication of the book — did not exert an equally strong influence on the young composer ». Tunley, The Union of words and music, p. 284.) ». Le musicologue est si sûr de son affaire qu’il se contente, pour étayer sa supposition, de six vers d’un récitatif d’Amadis, sur lesquels il note de manière très approximative les « longues » selon Bacilly ; et de conclure que Lully, « s’il ne suit pas Bacilly à la lettre, n’en observe pas moins de manière générale ses principes (Footnote: « while not following Bacilly to the letter, nevertheless generally observes his principles ». Tunley, The Union of words and music, p. 284. Clerc, De Racine à Lully, p. 52-53, a donné un tableau synoptique du monologue d’Armide, dans lequel il confronte sa propre interprétation des règles de Bacilly avec le rythme de Lully : au vu du nombre de divergences relevées, on se demande déjà si Tunley n’a pas fait preuve de légèreté.) ». Pourtant, Bacilly lui-même n’aurait probablement pas acquiescé :

Mais pour venir à la Critique de ce Livre, je ne dis pas cette Critique grossiere & digne de la naissance & de l’education de celuy qui l’a inventée, lequel parmi les Quolibets dont il a coûtume de brocarder impunement toutes choses, s’est avisé par un miserable équivoque, digne plustost d’un marmiton que d’un homme qui frequente les honnestes gens, (de traiter de Lard relans, pour faire comme je dis une allusion à l’Art de Chanter) un Ouvrage pour lequel il devroit avoir de la veneration (aussi bien que pour les Airs Spirituels, qu’il nomme Inspirituels, nom à la verité fort convenable à son Parrain) s’il vouloit se souvenir qu’il a cousulté l’Autheur (de qui mesme il a apris tous les Airs les plus considerables qu’il sçache) sur quelques points douteux touchant la Langue Françoise à l’égard du Chant qui estoient si chetifs, qu’à peine un Enfant les auroit ignorez, & qui toutesfois se meconnoist à un point de vouloir donner la Loy à ceux dont il doit la recevoir eternellement ; des Compositeurs, dis-je, desquels il ne peut estre qu’un perpetuel Copiste, non seulement pour ce qui regarde la composition : mais mesme pour l’application du Chant aux Airs qu’on luy donne notez. (Footnote: BDB, Réponse, p. 13-14.)

On ne peut être sûr de rien, mais il n’est pas impossible que cette diatribe soit une charge contre le Surintendant lui-même (Footnote: Lully aurait, selon la petite histoire, commencé sa carrière en France comme « sous-marmiton » au service de Mademoiselle. Selon Jérôme de La Gorce, Lully, p. 235, cette anecdote, colportée par les ennemis du Surintendant et, notamment, Guichard, circulait déjà dans les années 1670, soit avant la seconde édition du traité de Bacilly.). Comment expliquer une telle hargne chez le « vieux » (Footnote: La différence d’âge des deux protagonistes est, en fait, minime. La « vieillesse » de Bacilly s’applique donc davantage à la tradition qu’il incarne qu’à son âge biologique.) professeur, si le « jeune » Baptiste s’était vraiment comporté comme un élève docile et respectueux de son enseignement ?

Quoi qu’il en soit, les investigations effectuées ici mettent en évidence, dans le champ de la prosodie, un réel antagonisme entre la théorie de Bacilly et le nouveau style récitatif. Cet antagonisme porte, on l’a vu, sur les principes 5 et 6 de ladite théorie, à savoir la quantité par position et le principe de symétrie. On relèvera que ces deux principes sont, dans l’architecture générale de la théorie, les moins fondamentaux, ce qui pourrait amener à relativiser l’importance de la divergence : « sur l’essentiel, chacun s’accorde », diront les plus conciliants. Mais ils occulteront le fait que c’est justement à expliciter et à prôner les principes 5 et 6 que Bacilly emploie la plus grande partie de son discours et de son talent de pédagogue. C’est que, très vraisemblablement, en eux réside une bonne partie de la « touche bacillienne », ce qui fait qu’un air de Bacilly sonne comme un air de Bacilly et non comme un « vulgaire » récitatif. Rejeter ces deux principes, c’est rejeter son enseignement et, du même geste, le maître en personne.

On saisit mieux ainsi la douleur, ou la rage de Bacilly, lorsqu’il comprit que l’opéra, coqueluche des années 1670, était en train, malgré une lecture musicale du texte qui devait lui apparaître singulièrement peu raffinée, de supplanter la belle tradition de l’air et du ballet de cour. Car c’est bien à cette tradition qu’il se rattache encore : reprenant des principes qui transparaissent déjà de la musique d’un Guédron ou d’un Boesset, il va les conserver en les amplifiant jusqu’à la cristallisation, avec d’autant plus d’énergie qu’il sent probablement que ce style a vécu et qu’il en est pour ainsi dire le dernier grand seigneur.

Et, sursaut dérisoire, le vieux maître ira jusqu’à se vanter d’avoir enrichi l’édition de 1688 de ses airs spirituels « mesme d’un recit à la maniere des Scenes des Opera, pour faire voir que je ne suis pas borné aux Airs ordinaires » (Footnote: Avis de Consequence joint à l’édition de 1688 des airs spirituels, p. 9-10.). Un récit… Diantre ! Quinault, Lully et leurs continuateurs n’ont plus qu’à bien se tenir ! Pendant ce temps, le « marmiton » ultramontain qui, par la force des choses, n’a pas eu à porter le fardeau de cette belle mais lourde tradition, a pu sans trop de peine faire table rase. Du haut de son inculture, alliée à la solide objectivité d’une oreille italienne (Footnote: Elle a pu, par exemple, l’aider dans sa perception de l’accent tonique.) et à un exceptionnel talent d’imitateur, il a insolemment opéré la révolution que la postérité lui attribue.

Quid alors de l’utilisation de L’Art de bien chanter en vue d’une « restitution » de la déclamation parlée ? Ce problème, qui est le moteur du présent travail, trouve maintenant un élément de solution. Il existe en tout cas au moins trois principes de Bacilly, les plus fondamentaux (la quantité métrique, la quantité syntaxique et la quantité accentuelle) qui sont mis en application dans, en gros, toute la musique du xviie siècle, jusques et y compris dans le style récitatif, style dont on peut admettre qu’il représente ce qui existe de plus précis et de plus concret en fait de stylisation musicale de la déclamation dramatique.

Ces trois principes non sujets à controverse, qui recoupent d’assez près ce qu’on peut identifier, dans les corpus de musique pratique analysés, comme la lecture métrique et la lecture prosodique accentuelle, pourraient bien constituer le socle permanent sur lequel s’est, de toute éternité, établie la déclamation du vers français (figure 9). Et comme ce socle repose sur les piliers que sont la métrique syllabique (qui relève d’une tradition extrêmement stable), la syntaxe et l’accent tonique (dont la permanence dans la langue n’est pas sujette à caution (Footnote: La question de la quantité phonologique reste en suspens. Il est d’un côté certain qu’elle jouit, contrairement à la longueur par position, d’un fondement linguistique solide, mais elle tend à s’effacer sous l’accent et les moyens statistiques utilisés ici ne permettent pas de l’examiner isolément. On peut émettre l’hypothèse que, au xviie siècle, elle pouvait s’entendre ou non dans l’action d’un orateur, selon que sa variété de langue la connaissait ou non.)), on prévoit que, pour ce qui est de son rythme, une déclamation « à l’ancienne » qui s’y limiterait résonnera d’une manière plutôt familière à des oreilles d’aujourd’hui, et n’aura en tout cas pas un caractère outrageusement « exotique ». Il en ira tout autrement d’une déclamation parlée qui prétendrait se soumettre aussi aux principes 5 et 6, réservés au style de l’air de cour (la longueur par position et la symétrie bacillienne) (Footnote: C’est en gros le programme que propose Eugène Green, La Parole baroque, p. 97 et sq.). Et si, tout bien pesé, ce qu’il est convenu d’appeler, dans le monde du spectacle en 2008, la « déclamation baroque » n’était que le résultat baroque, autrement dit bizarre, de l’extension incontrôlée à la déclamation parlée de principes qui ne lui sont pas appropriés ?

Cette dernière question laissée en suspens, on rappelle que Bacilly s’est vu, ces temps derniers, extrait de son rôle d’obscur professeur de chant pour être bombardé héraut de l’écart (Footnote: Voir à ce propos Jean-Noël Laurenti, La Notion d’écart. Créant presque un effet de « matraquage », une salve d’ouvrages récents consacrés à la déclamation parlée accordent une place de choix au désormais fameux passage (BDB, p. 248) où sont distinguées deux sortes de prononciation, l’une simple et l’autre propre à la déclamation. Ainsi Green, La Parole baroque, p. 85, Sabine Chaouche, L’Art du comédien, p. 260, Julia Gros de Gasquet, En disant l’alexandrin, p. 25.) qui distingue le discours familier du discours public ou soutenu. Même s’il n’est ni le seul ni le premier à avoir souligné cet écart — qui n’est d’ailleurs nullement l’apanage de la période dite baroque (Footnote: Voir à ce propos, ici même, Les niveaux du discours.) — il faut lui laisser qu’il le proclame avec un réel panache. On irait par contre bien trop vite en besogne si l’on en inférait que tout ce qu’il écrit sur les sujets de la prononciation ou de la prosodie constitue un « système » clos, applicable en bloc à tout discours public. Au contraire, l’exploration du domaine de la prosodie révèle que la part la plus saillante de la théorie bacillienne se rapporte non pas à la déclamation, ni même au chant en général, mais à un style et à un contexte bien plus restreints. De même, l’étude d’écrits contemporains de Bacilly, dont le très important traité de prononciation de Hindret, semble indiquer que l’écart en question, loin d’être monolithique, se décompose en un certain nombre de « traits », laissés à la disposition de l’orateur pour qu’il en use (ou pas) selon les circonstances et le bon goût (Footnote: Hindret, L’Art de prononcer parfaitement. Voir à ce propos Bettens, Consonnes finales, ou, ici-même, Les Consonnes finales, d’où il ressort que, dans la déclamation parlée de la fin du xviie siècle, l’usage dominant quant à la prononciation des consonnes finales n’avait pas grand chose à voir avec le « système » qu’on impute à Bacilly.).

Un tel constat doit inciter à la plus grande prudence dans le traitement des informations que livre Bacilly sur les aspects textuels : toutes celles-ci devraient être soigneusement contrôlées et délimitées avant d’être éventuellement utilisées en vue de la « reconstruction » pratique d’un discours du xviie siècle, qu’il soit parlé ou chanté. Avis aux marmitons : ce n’est pas en les mettant à toutes les sauces qu’on dégustera à leur juste saveur les bigarrures du Seigneur Bénigne !

Communication au colloque international Restitution et création dans la remise en spectacle des œuvres des xviie et xviiie siècles organisé par l’ACRAS. Versailles et Nantes, 29, 30 et 31 mai 2008.

Footnotes: